猫背とは?

猫背とは、背中が丸まり、頭が前に突き出たような姿勢のことを指します。この姿勢は、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用によって引き起こされることが多く、現代社会では多くの人が猫背に悩まされています。

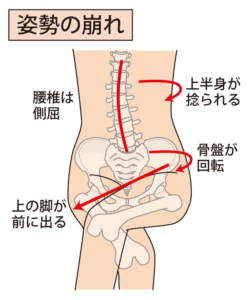

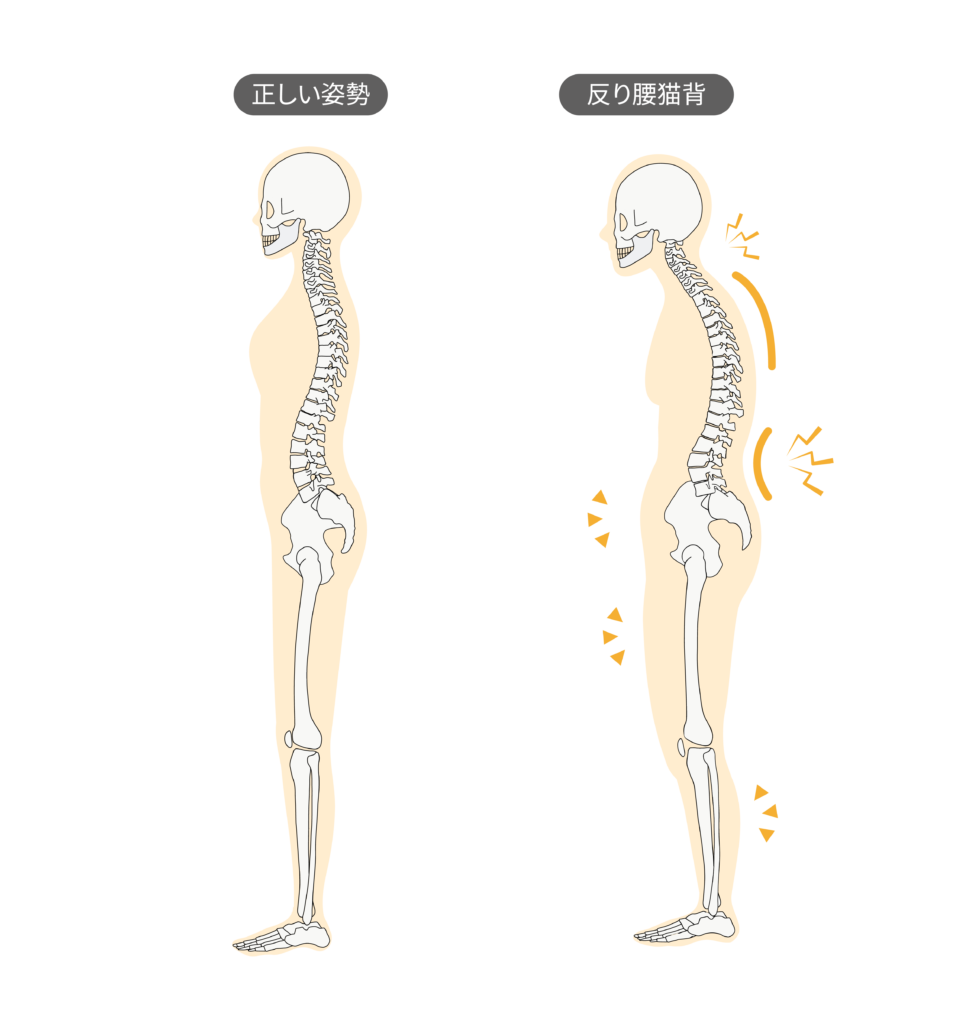

本来、人間の背骨はS字カーブを描くことで、体のバランスを取りながら負担を軽減しています。しかし、猫背になるとこの自然なカーブが崩れ、体のさまざまな部分に負担がかかります。その結果、肩こりや腰痛だけでなく、内臓の機能低下や呼吸の浅さなど、全身の健康にも影響を及ぼします。

猫背が引き起こす肩こりと腰痛

猫背による筋肉への負担

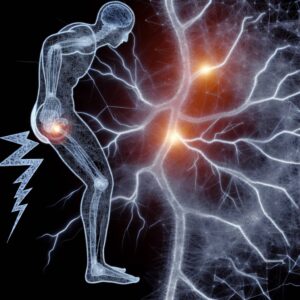

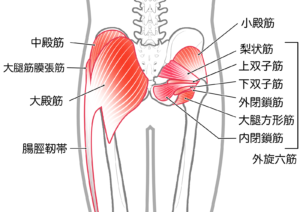

猫背になると、首や肩の筋肉に過度な負担がかかります。特に、肩甲骨周りの筋肉が常に引っ張られた状態になり、筋肉が緊張してしまいます。筋肉が緊張すると血流が悪くなり、老廃物が蓄積しやすくなるため、慢性的な肩こりや腰痛を引き起こします。

また、腰にも負担がかかるため、腰痛の原因にもなります。本来、背骨は適切なカーブを持つことで体を支えていますが、猫背になると腰椎に余計な圧力がかかり、腰痛が悪化する可能性があります。

血流の悪化と疲労の蓄積

筋肉が緊張すると、血流が悪化します。血液がスムーズに流れないと、酸素や栄養が十分に供給されず、疲労が溜まりやすくなります。特にデスクワークが多い人は、一日中同じ姿勢でいるため、肩こりや腰痛が慢性化しやすい傾向があります。

猫背が内臓に与える影響

呼吸への影響

猫背の姿勢が続くと、肺が圧迫されてしまいます。その結果、肺が十分に膨らまず、呼吸が浅くなります。浅い呼吸が続くと、体内の酸素供給が不足し、集中力の低下や疲労感の増加につながります。

深い呼吸を意識することで、自律神経のバランスを整え、リラックス効果を得ることができます。しかし、猫背の状態ではこの深い呼吸がしにくくなるため、ストレスが溜まりやすくなります。

消化機能への影響

猫背になると、胃や腸が圧迫され、消化不良や便秘の原因になります。特に、食後に猫背の姿勢で座っていると、消化器官の動きが鈍くなり、胃もたれや腹部の不快感を引き起こすことがあります。

また、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)が低下することで、便秘のリスクが高まります。便秘が続くと、体内の老廃物が排出されにくくなり、肌荒れや免疫力の低下にもつながるため、注意が必要です。

猫背を改善する方法

日常生活での姿勢の見直し

猫背を改善するためには、日常生活での姿勢を意識することが重要です。以下のポイントを意識することで、正しい姿勢を維持しやすくなります。

- 座るときの姿勢

- 背筋を伸ばし、椅子の背もたれに軽く寄りかかる。

- 足を床にしっかりつけ、膝と股関節を90度に保つ。

- デスクの高さを適切に調整し、パソコン画面を目線の高さにする。

- 立つときの姿勢

- 頭を前に突き出さず、耳、肩、腰、膝、足首が一直線になるよう意識する。

- お腹を軽く引き締め、背筋を伸ばす。

ストレッチやエクササイズ

猫背を改善するためには、ストレッチやエクササイズも有効です。特に、肩甲骨周りの筋肉をほぐし、胸を開く動作を取り入れると、正しい姿勢を維持しやすくなります。

- 肩甲骨ストレッチ

- 両腕を後ろで組み、肩甲骨を寄せながら胸を開く。

- 深呼吸をしながら20秒間キープ。

- 猫背改善エクササイズ(キャット&カウ)

- 四つん這いになり、背中を丸める(猫のポーズ)。

- 次に背中を反らせて胸を開く(牛のポーズ)。

- ゆっくりと呼吸しながら10回繰り返す。

整体による猫背の改善

猫背が慢性化している場合は、整体の施術を受けることで体の歪みを整えることができます。

整体では、猫背の原因となる筋肉のこりをほぐし、骨格を正しい位置に調整することで、姿勢の改善をサポートします。また、個々の体の状態に合わせたアドバイスを受けることで、自宅でのケアも効果的に行うことができます。

整体の施術を継続することで、肩こりや腰痛の軽減だけでなく、内臓の機能改善や血流促進の効果も期待できます。

まとめ

猫背は、肩こりや腰痛を引き起こすだけでなく、呼吸や消化機能にも悪影響を及ぼします。日常生活での姿勢を意識し、ストレッチやエクササイズを取り入れることで、猫背を改善することが可能です。

また、整体を活用することで、体の歪みを根本から整え、健康な体を維持することができます。猫背を改善し、快適な毎日を過ごしましょう。